今年(2007年)は、フィンランドを代表する作曲家シベリウスが亡くなってから、ちょうど半世紀を迎える。50年前の1957年、この文字通り"国民的英雄”だった作曲家は、91歳の天寿を全うするのだが、その死に際しては放送がすべて中止されて彼の作品「トゥオネラの白鳥」が演奏された。彼の遺体は首都ヘルシンキまで運ばれ、喪に服した多くのフィンランド国民によって盛大な国葬が営まれたのである。

このスカンディナヴィア東端に位置する小国は、長い間、大国ロシアの属国としてその支配下にあり、とくに19世紀終りから20世紀初めにかけては当時のロシア皇帝ニコライ2世によって、その完全ロシア化のため自治権の大幅制限、ロシア語教育の徹底化、言論に対する検閲の強化などが強引にすすめられていた。

こうした中、1899年、フィンランド独立への前奏曲となったフィンランド賛歌「フィンランディア」を作曲し、翌1900年、この曲をパリの万博で発表したのが、作曲家シベリウスであった。この曲は独立を渇仰する全ての国民によって熱狂的に迎えられ、国内各地で演奏された。これを危険とみたロシアの官憲によって、一時禁止されたりするが、途絶えることなく演奏は続けられた。

そして、1917年、フィンランドはロシアから念願の独立を果たして、共和国となった。この曲は、今でも第二国歌としてフィンランド国民によって演奏され愛唱されているという。

フィンランドといえば、まず森と湖の国という印象がある。森林は国内の7割以上を占め、6万をこえる湖沼が点在する。南端のヘルシンキでも北緯60度、北端は70度を超える高緯度のため、夏は2ヶ月以上が白夜、そのかわり冬は2ヶ月近くが暗黒の帳に被われる。こうした環境だから数多くの民族叙事詩など伝説の豊かな国でもあった。

面積は、ほぼ日本と同じだが、総人口は僅か500万ほど。歴史的には紀元前後から7世紀にかけて中央アジアからフィン族がこの地に定着したことに始まる。しかし、13世紀以降はスウェーデンの支配下だったし、19世紀初めからはロシアの属国として1917年の独立までは、長い間他国の圧政の下で苦しんだ。

第2次大戦ではロシアと交戦して敗れ、国土の1割ほどを失ったりしたが、現在では、木材、金属機械、エレクトロニクスなどが盛んで、国民の生活水準も高く、世界でも有数の社会福祉国家として発展している。

さて、ヤン・シベリウスは、ロシア支配下時代の1865年12月、首都ヘルシンキの直ぐ北に位置する小さな町、ハメーンリンナで生まれた。父親は、この町で町医者を開業、母は牧師の娘だった。しかし、父は彼が3歳のとき死別し、以来、母方の祖母に育てられる。元々音楽的な家庭で、彼も幼少のときからピアノとヴァイオリンを習い、とくにヴァイオリンには熱中した。10歳のとき最初の作品「水滴」(ヴァイオリンとチェロ)を作曲。以来、独学で作曲も続ける。

1885年(20歳)、ヘルシンキ大学に入学、最初は理学部に入るが、直ぐに法学部に移籍。同じ年の秋には、ヘルシンキ音楽院にも入学し、作曲とヴァイオリンを専攻した。

1888年、23歳のとき、イタリーの著名なピアニスト兼作曲家フェルッチョ・ブゾーニ(1866〜1924)がこの音楽院に着任し、2年間ピアノを教えたが、シベリウスは早速、彼と親交を結び、二人は生涯を通しての友人となる。

以下、簡単に主要な略歴のみを列記しておきたい。

1889年(24歳) |

ヘルシンキ音楽院を卒業 |

1889‐90年 |

ベルリン留学 |

1890‐91年 |

ウィーン留学 |

1892年(27歳) |

民族叙事詩「カレワラ」を題材とした出世作「クッレルヴォ 交響曲」初演(4月)、アイノ・ヤルネフェルトと結婚(6月)、「エン・サガ」(ある伝説)作曲 |

1892‐1901年 |

ヘルシンキ音楽院でヴァイオリンと作曲を教える |

1895年(30歳) |

「4つの伝説曲」作曲 |

1897年(32歳) |

年金を受ける |

1899年(34歳) |

交響曲1番および交響詩「フィンランディア」を作曲 |

1900年(35歳) |

ヘルシンキのオーケストラとパリ万博へ |

1902年(37歳) |

交響曲2番 作曲 |

1904年(39歳) |

ヴァイオリン協奏曲(初稿)作曲

ヘルシンキ北方のヤルヴェンパーに「アイノラ荘」を建てて移住 |

1907年(42歳) |

交響曲3番 作曲 |

1909年(44歳) |

弦楽四重奏曲「親愛の声」作曲 |

1915年(50歳) |

交響曲5番(初稿)作曲、生誕50周年行事が行われる |

1917年(52歳) |

フィンランドの独立 1919年 完全独立 |

1923年(58歳) |

交響曲6番 作曲 |

1924年(59歳) |

交響曲7番 作曲 |

1927年(62歳) |

交響詩「タピオラ」作曲。これ以降 死までの30年間、ほとんど作品らしい作品は残さなかった。以降を「謎の月日」とも言われている。 |

1957年(91歳) |

死去(9月20日) |

さて、今回取り上げるヴァイオリン協奏曲は、シベリウスにとって第二交響曲と共に最も脂ののりきった30代後半の作品。作風は男性的で幽玄無比、しかも厳しく、力が漲っていて、筆者の最も好きなヴァイオリン協奏曲の1つである。ラプソディックな第1楽章、思索的な緩徐楽章、そして力強く舞曲風な終楽章と、3楽章構成であるが、全編を被う北欧的情趣とスケールの大きさが素晴しい。

シベリウスは、この作曲を1903年に着手する。元々ドイツの名ヴァイオリニスト、ウィリー・ブルメスターとの約束に基づいて書き始めたものだが、1904年の初演時にブルメスターは先約があってヘルシンキには来られず、急きょ、チェコのヴァイオリニスト、ヴィクトル・ノヴァチェクに代わって作曲者自身が指揮をしたが、リハーサルなどに十分な時間的余裕がなく演奏技術的にも失敗に終わった。これを機にシベリウスは書換えを決め、決定稿の初演が一年後、ベルリンで予定された。しかし、このときもブルメスターの日程が合わず、やむを得ずチェコのカレル・ハリジュが受持つという不運に恵まれた。そのときの指揮は、ほぼ同じ年齢で作曲ではライバル関係にあったリヒァルト・シュトラウスがつとめた。

シベリウスにとって、ヴァイオリンは小さいころから慣れ親しんだ最も愛着のある楽器だけに大いに自信もあり、後には20世紀ヴァイオリン協奏曲の名作と称されるようになったが、初演当時は初稿、決定稿ともに必ずしも好評をもって迎えられたとは言い難かった。その理由は、独奏者の質の問題も然ることながら、むしろ作品自体の問題として、ヴァイオリンという独奏楽器の華麗なテクニックを追求し、それを誇示したものではなく、ヴァイオリンとオーケストラが緊密に拮抗して絡み合う恰もヴァイオリン独奏付き交響曲といった特質によるものとも言われた。

然しながら、この作品は、その後ヤッシャ・ハイフェッツ、ジネット・ヌヴー、ダヴィッド・オイストラッフ、カミラ・ウィックス、ヘンリク・シェリング、最近ではチョン・キョン・ファ、ギドン・クレーメル、アンネ・ゾフィー・ムターなどの名ヴァイオリニストを得て幾多の名盤が輩出されることとなる。

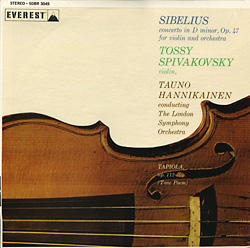

そのなかで、筆者は、スピヴァコフスキーのヴァイオリン独奏をハンニカイネン指揮ロンドン交響楽団がバックアップした米エヴェレスト盤を取り上げたい。

作曲家シベリウスとも長い親交のあった同郷の指揮者タウノ・ハンニカイネンによる録音は、これ以上ない北欧的情感をたたえた名演だし、オデッサ生まれのヴァイオリニスト、スピヴァコフスキーが様式的にもハンニカイネンに同質化してピッタリ寄り添うように一体化した素晴しい演奏を披露しているからだ。しかも、録音は、エヴェレスト・レーベルが誇る35センチ映画用フィルムを媒体とした迫力ある超一級品である。

ちなみに、ハンニカイネン(1896‐1968)は、フィンランドのユヴァスキュラ生まれ、父は指揮者で作曲家のペッカ・ハンニカイネン。兄トイヴィ及び二人の弟アルヴォとヴェイネが何れも演奏家という音楽一家の出身。ヘルシンキ音楽院ではチェロを学び、後にパリでカザルスにも師事するが、1921年以降、指揮者としてデビュー。地元フィンランド以外ではアメリカ、ヨーロッパを中心に活動し、中でもシベリウスのスペシャリストとして知られた。

また1907年生まれのヴァイオリニスト、スピヴァコフスキーは、ベルリンでウィリー・ヘスに師事。10歳でデビューし、1928年には、全盛期のベルリン・フィルのコンサートマスターとして、フルトヴェングラー指揮の下で多くの公演に参加後、1941年、アメリカに移って帰化。42年以降、クリーヴランド管弦楽団のコンサートマスターを勤める。その後、ピアニストの兄ヤッシャおよびチェロ奏者クルツとピアノ・トリオを組んだり、独奏者として世界的に活躍。シベリウスの協奏曲は、チャイコフスキーとともに最も得意とした。

このヴァイオリン協奏曲とカップルされている曲が、交響詩「タピオラ」である。シベリウスにとって結局最後の作品となってしまったが、一体誰がそうなると予想しただろうか。それからのほぼ30年の長き間、シベリウスはフィンランド国民や世界中の愛好者から次に発表されるべき作品を大いに期待されたにも関わらず、死ぬまで沈黙のままだった。

本作品は当時ニューヨーク交響楽団の音楽監督だったウォルター・ダムロッシュの委嘱によるもので、1926年ニューヨークで初演される。

シベリウスの権威、セシル・グレイは、この作品を「多くの視点からみて、シベリウス全作品の到達点であり、彼の長いプロセスにおける精神的成熟と展開の産物ともいえる完成された傑作。音楽は異常に単純かつ率直だが、最初から最後まで、いかなる小節も決して他の作曲家によって置き換えることはできない」と絶賛している。

ハンニカイネンによる解釈は、正にシベリウスそのものであり、とくに暗く淀んだような民族的表現が素晴しい。

本作品も叙事詩「カレワラ」を題材としたもので、曲頭にシベリウス自身が作った4行詩が添えられているので、ここに転載したい。

| |

大きく拡がるようにそれらは立つ、北国の夕闇の森は、

古代の、神秘的で、野生の夢をはぐくむ、

それらの中に森の力強い神が住む、

そして暗がりの中に、森の魂が魔法の秘密を織る。

(訳 菅野 浩和) |

ジャケットの作者名はクレディットされていない。楽器としてのヴァイオリンの一部を大胆に切り取った極く単純なレイアウトであるが、感覚的に大きな広がりを感じさせるところなど、何処かシベリウス音楽のスケール感にも通じるものがあるようだ。 |